ハチドリはその美しい羽色と特異な飛行スタイルで、多くの人々を魅了していますが、日本での目撃が可能かどうかは、この記事を通じて明らかにしていきます。「ハチドリ 日本 見れる場所」を探している方々には、基本情報や観察スポットに関する知識が重要となります。

さらに、ハチドリの生態や飛行方法、食性、繁殖の特徴についても触れ、世界におけるハチドリの分布状況や保護の重要性についても解説します。海外にはハチドリを見れる場所がいくつかあり、ぜひ訪れたい観察スポットも紹介します。また、日本で見かけることのできる似た生き物として、ハチドリに似た昆虫や鳥についてもご紹介します。この記事を通じて、ハチドリの魅力とその周辺の生態系について深く知ることができるでしょう。

ハチドリ 日本 見れる場所:基本情報

ハチドリ 日本 野生:日本には生息していないハチドリ

ハチドリは日本には生息していない鳥です。ハチドリが主に南北アメリカの熱帯地域に分布している理由は、これらの地域が彼らにとって理想的な生息地だからです。特にエクアドルやコロンビア、ペルーの湿潤な森林は、気温が高く、豊富な花が存在するため、ハチドリは必要な餌を容易に見つけることができます。

一方、日本の気候はハチドリにとって厳しい環境です。四季の変化が大きく、特に冬には極端に低い気温が観察されるため、ハチドリが定住するには不向きです。彼らは花の蜜を主食としており、高い代謝を維持するために定期的に特定の栄養素を摂取する必要があります。このため、温暖な気候が不可欠です。したがって、日本で野生のハチドリを見ることはほぼ不可能であり、彼らの生態を観察したい場合は熱帯地域を訪れる必要があります。

日本の動物園におけるハチドリの飼育状況

残念ながら、日本国内の動物園でハチドリを見られる場所はほとんどありません。かつては長崎バイオパークでチャムネエメラルドハチドリが飼育されていましたが、その最後の個体が亡くなって以降、飼育が行われていない状況です。このように、現在のところ日本国内ではハチドリを飼育している施設は存在していません。

ハチドリはワシントン条約によって保護されており、ペットとしての輸入が禁止されています。そのため、新たに動物園でハチドリを飼育することは非常に困難な状況です。日本国内でハチドリを観察したい場合は、海外の動物園や自然保護区を訪れることをお勧めします。例えば、アメリカの動物園や南米の保護区では、自然に近い環境で飼育されており、その美しい姿を間近で楽しむことができます。

ハチドリの生態:飛行方法や食性、繁殖の特徴

ハチドリの生態は非常に興味深く、彼らの独特な飛行方法や食性、繁殖の特徴は多くの人々を魅了しています。まず、ハチドリは「ホバリング飛翔」と呼ばれる飛行スタイルを持ち、1秒間に最大80回の羽ばたきを行うことができます。この能力により、空中で静止しながら花の蜜を吸うことが可能です。また、後退飛行もできるため、他の鳥には見られない特異な能力を持っています。

ハチドリの主な食性は花の蜜であり、特に長いくちばしを持つ種は特定の花に適応して進化してきました。この特性により、彼らは他の動物との競争を回避し、効率的に蜜を吸取ることができます。さらに、微小な昆虫やクモも摂取することで、必要な栄養素を補っています。繁殖においては、雌が巣を作り卵を産む一方で、オスはテリトリーを守ることで繁殖活動をサポートします。このような生態は、彼らが生息する環境に強く依存しており、特に温暖で花が豊富な地域で繁殖が行われます。

日本におけるハチドリの飼育が不可能な理由と背景

日本でハチドリを飼育することは事実上不可能です。主な理由は、ワシントン条約によってハチドリの輸入が禁止されているためです。この条約は絶滅危惧種を保護するために設けられたもので、ハチドリもその対象に含まれています。したがって、ペットとしての飼育は許可されていません。

さらに、ハチドリは特定の環境を必要とし、適切な飼育条件を整えることが難しいため、動物園でも飼育が困難です。彼らは高い代謝を持ち、常にエネルギーを摂取し続ける必要があります。これにより、長期間の飼育が非常に難しく、特に日本の気候ではその環境を再現することが困難です。このような背景から、日本でハチドリを飼うことは現実的ではありません。

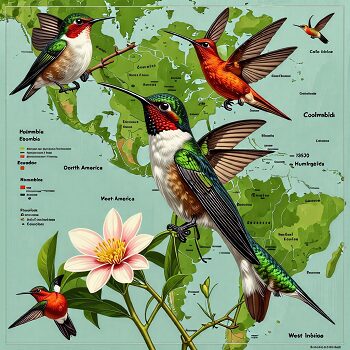

ハチドリの分布:世界におけるハチドリの分布状況

ハチドリは北米から南米、さらには西インド諸島にかけて広く分布しています。特に南アメリカの熱帯雨林は、彼らにとって理想的な生息地です。コロンビアやエクアドルでは、ハチドリの多様性が非常に豊かで、350種以上のハチドリが確認されています。これらの地域では、様々な色や形のハチドリを観察でき、その美しさは訪れる人々を魅了します。

このように、ハチドリは特定の環境に適応して進化してきたため、分布地域によって多くの種類が存在します。例えば、マメハチドリはキューバに生息し、体重わずか2gで世界最小の鳥として知られています。ハチドリの分布を知ることで、彼らの進化と環境の関係を深く理解する手助けとなります。彼らの多様性を学ぶことで、自然界の複雑さや生態系の重要性について考える機会が得られるでしょう。

ハチドリ 見れる場所 海外:ぜひ行きたい観察スポット

ハチドリを観察するために訪れるべき海外のスポットはいくつかあります。まず、コスタリカのモンテベルデは、豊かな生態系を持ち、多くのハチドリを観察できる場所として有名です。この地域では、色とりどりのハチドリが花の蜜を吸う姿を間近で見ることができ、特に観光客にとって魅力的なスポットです。

また、エクアドルのアンデス山脈も魅力的な観察地です。この地域には、特に多様なハチドリが生息しており、色鮮やかな羽を持つ彼らを楽しむことができます。さらに、ペルーのアマゾン地域もハチドリ観察の名所です。これらの場所を訪れることで、ハチドリの美しい姿を観察し、その生態を学ぶ貴重な体験ができるでしょう。観察ツアーに参加することで、専門家の解説を聞きながら、ハチドリの生態について深く理解することが可能です。

ハチドリの保護状況:ワシントン条約に基づく保護の重要性

ハチドリは、ワシントン条約によって保護されています。この条約は、国際的に絶滅の危機にある動物の取引を規制するために設けられたもので、ハチドリもその対象となっています。具体的には、ペットとしての輸入や商業利用を禁止し、彼らの生息環境を保護することを目的としています。このような保護措置は、ハチドリの生存にとって非常に重要です。

なぜなら、彼らは特定の環境に依存して生きており、環境の変化や人間活動によって絶滅の危機にさらされる可能性があるからです。特に森林伐採や農業の拡大は、ハチドリの生息地を脅かす要因となっています。保護活動を通じて、ハチドリの生息地を守り、彼らの未来を確保することが求められています。

また、ハチドリの保護は、彼らが重要な役割を果たす生態系全体にも影響を与えます。ハチドリは花粉媒介者としても知られており、彼らが花の蜜を吸う際に花粉を運ぶことで、植物の繁殖を助けています。このため、ハチドリの保護は生態系のバランスを保つためにも不可欠です。彼らが絶滅の危機にさらされると、植物の受粉率が低下し、結果として生物多様性が損なわれる恐れがあります。

ハチドリ 日本 見れる場所:似た生き物

日本 ハチドリ 目撃:意外と見かけるかもしれない状況

日本では、ハチドリそのものを見ることはできませんが、似たような生き物を目撃することがあります。特にスズメガという昆虫がその一例です。スズメガは、特にホシホウジャクやオオスカシバといった種類があり、ハチドリに似た飛び方をします。これらの昆虫は、高速で飛び回りながら花の蜜を吸うため、ハチドリと間違われることが多いのです。

特に夏の時期には、色鮮やかなスズメガが花の周りを飛ぶ姿をよく見かけます。彼らの飛行は非常に軽快で、ハチドリのようにホバリングすることもあります。このような生き物を観察することで、ハチドリに少しでも近い体験ができるかもしれません。日本の庭や公園で、彼らの姿を探してみるのも楽しいでしょう。

ハチドリ みたいな虫:ハチドリに似ている昆虫の解説

ハチドリに似ている昆虫として特に注目されるのは、オオスカシバです。オオスカシバは、体長約6センチメートルで、色鮮やかな体を持ち、ホバリングしながら花の蜜を吸う姿が特徴的です。彼らは昼間に活発に飛び回るため、観察が容易です。特に夏の時期には、多くの場所でその姿を見かけることができます。

オオスカシバは、花の蜜を吸う際にハチドリのようにホバリングを行います。この行動は、特定の花に適応して進化した結果であり、ハチドリと同様に特定の花の形に合わせた長い口吻を有しています。効率的に蜜を吸う能力は、彼らの生存戦略の一部であり、多くの昆虫と競争しながら独自の生態を維持しています。このように、オオスカシバはハチドリに非常に似た生態を持ちながら昆虫であるため、飼育が比較的容易です。

ハチドリに似た鳥:スズメガとの比較とその特徴

スズメガは、ハチドリと見間違われがちな鳥ではありませんが、その飛び方や美しい色彩からしばしば混同されます。スズメガは体長約10センチメートルほどで、特にホシホウジャクという種類はハチドリに似た形状を持っています。このスズメガも花の蜜を吸うためホバリングを行いますが、羽音や飛行スタイルに独自の特徴を持ちます。

具体的には、スズメガは体がやや大きく、ハチドリのように体を斜めにしてホバリングすることはありません。さらに、スズメガは昼行性で活動するため、多くの人々にとって観察しやすい存在です。このような特徴を持つスズメガは、ハチドリに似た生き物を観察したいと考える人にとって非常に魅力的な候補となります。スズメガの美しい飛び方を観察することで、自然界の多様性についてより深く理解できるでしょう。

ハチドリとハナアブのホバリング:空中での静止の秘密

ハナアブは、特にホバリング能力に優れた昆虫であり、その飛行スタイルは非常に独特です。体長は約5〜10ミリメートルと小型で、色彩も多様なため、視覚的にも魅力的です。ハナアブのホバリングは、その翅の構造と特定の筋肉の動きによって支えられています。

ホバリングとは空中で静止することを指し、ハナアブはこの能力を持つ数少ない昆虫の一つです。前進する際と同様に、翅を斜めに傾けて羽ばたきますが、特にホバリング中は翅を垂直に立てて水平方向に振ることができるため、空中で静止することが可能となります。この時、ハナアブの翅には「翅基片」と呼ばれる小さな構造があり、これがホバリングにおいて重要な役割を果たしています。研究によれば、ハナアブには翅を動かす筋肉とは別に、翅基片を動かすための特別な筋肉が存在することが分かりました。この筋肉が翅基片の角度を調整し、ホバリングを実現しています。

さらに、ハナアブは花の蜜を吸うために特化した生態を持っています。特定の花に依存し、ホバリングしながら効率的に蜜を吸取ることができるため、他の花粉媒介者との競争において有利に働きます。また、ハナアブはその特異な飛行能力を利用して捕食者から素早く逃げることができ、これが生存率を高める要因となっています。

ホシホウジャクとハチドリ:似た形状の昆虫の観察方法

ホシホウジャクは、ハチドリに似た飛び方をする昆虫として特に人気があります。彼らは主に花の蜜を吸うためにホバリングを行い、その姿はハチドリに非常に似ています。日本の庭や公園でもよく見かけるため、観察は容易です。

ホシホウジャクを観察する際は、色とりどりの花が咲いている場所を選ぶと良いでしょう。特に昼間に開花する花が多い場所で見ることができます。彼らは非常に活発に動き回るため、じっくり観察することでその独特な飛び方や食事の様子を楽しむことができるでしょう。観察中は、彼らの羽音や動きに注目すると、さらに楽しむことができます。

ホシホウジャクとオオスカシバ:飼育可能なモフモフ

ホシホウジャクやオオスカシバは、観察だけでなく飼育することも可能です。特にオオスカシバは、比較的飼育が容易なため、昆虫愛好者に非常に人気があります。彼らは特定の植物を食べるため、飼育する際にはそれに合わせた環境を整える必要があります。例えば、オオスカシバの幼虫はクチナシの葉を好むため、適切な食料を用意することが重要です。成虫になると、彼らは美しい姿を持ち、飛び回る姿が非常に愛らしいです。

このように、ホシホウジャクやオオスカシバは、ハチドリのような特性を持ちながらも、飼育の楽しみを提供してくれる存在となります。飼育を通じて彼らの生態を理解し、自然環境への理解を深める機会にもなるでしょう。このように、ハチドリに関する情報から似た生き物まで、多くの興味深い内容が存在しています。ハチドリを観察したいと考える方は、ぜひこれらの情報を参考にしてみてください。彼らの美しい姿をどのように楽しむことができるか、ぜひ体験してみてください。

ハチドリ 日本 見れる場所ある?生態?似た生き物は?まとめ

- 日本には野生のハチドリが生息していないため、実際に観察することは非常に難しい状況である

- ハチドリは南北アメリカの熱帯地域に広く分布しており、さまざまな環境に適応して生きている

- エクアドルやコロンビアの湿潤な森林は、ハチドリにとって理想的な生息地となっているため特に豊富

- 日本の気候はハチドリにとって非常に厳しい環境であり、定住するには適していないとされている

- 四季の変化が大きく、特に冬には極端に低温になるため、彼らの生存が困難であるのが実情である

- ハチドリは花の蜜を主食としており、これが彼らのエネルギー源となっているため欠かせない

- 高い代謝を維持するために、特定の栄養素を定期的に摂取する必要があり、環境が重要である

- 日本の動物園ではハチドリを飼育している施設がほとんど存在しないのが現状であり残念である

- ワシントン条約により、ハチドリの輸入が法律で厳しく禁止されているため、飼育が難しい

- 海外の動物園や自然保護区でハチドリを観察することができるのが唯一の方法となっている

- コスタリカのモンテベルデは、ハチドリ観察に適した観光地として非常に有名で、多くの観光客が訪れる

- エクアドルのアンデス山脈も多様なハチドリを楽しめる魅力的な観察地として特に知られている

- ペルーのアマゾン地域は、ハチドリ観察の名所として特に人気が高く、訪れる価値がある

- ハチドリは特定の環境に依存して生きており、その生態系に大きな影響を与えているため重要である

- ハチドリは重要な花粉媒介者として、植物の繁殖を助ける役割を果たしており生態系に貢献している